A escalada do consumo de polímeros tornou o tema central nas negociações na ONU e trouxe para o primeiro plano um debate sensível: como reduzir riscos à saúde pública sem paralisar cadeias produtivas que entregam medicamentos, alimentos, embalagens e insumos hospitalares. Enquanto países tentam alinhar metas comuns, o impasse gira em torno de medidas de alcance global, regras para aditivos químicos e metas de redução de resíduos em cada etapa do ciclo de vida dos produtos. Nesta cobertura explicativa, reunimos o que está em disputa, as evidências científicas mais citadas, o que governos e empresas podem fazer agora e como isso afeta o dia a dia da população.

Negociação na ONU: o que está em jogo

As conversas entre países buscam um instrumento internacional voltado ao ciclo completo dos plásticos, desde a produção de resinas até a destinação após o consumo. Não se trata de um único pacote de proibições. O eixo é criar obrigações graduais e verificáveis que possam ser implementadas por economias com capacidades distintas. Na mesa, estão mecanismos de monitoramento e metas mensuráveis, além de apoio técnico e financeiro para quem precisa modernizar a gestão de resíduos e adotar padrões de segurança de produtos.

A principal divergência passa pelo alcance dessas metas. De um lado, delegações defendem compromissos globais sobre aditivos, rotulagem e desenho de produtos. De outro, há quem prefira medidas nacionais ou regionais, com prazos mais flexíveis. Também há debate sobre limites à produção de polímeros virgens e sobre como registrar, em plataforma acessível, a composição química de materiais presentes em itens médicos, alimentícios e de uso cotidiano. A conciliação dessas visões definirá o ritmo de implementação e a previsibilidade regulatória para a indústria.

Plástico no cotidiano: onde estão as exposições

Polímeros sintéticos estão em embalagens, têxteis, construção civil e eletrônicos. A exposição humana ocorre por múltiplas vias. Na alimentação, partículas podem se soltar do contato com recipientes e tampas, especialmente quando sujeitos a calor intenso e atrito. Na água, o desgaste de tubulações, tintas e selantes pode liberar fragmentos. No ar, fibras de tecidos sintéticos e poeira doméstica funcionam como vetores. No trabalho, atividades com moagem, extrusão e corte elevam a chance de inalação de partículas finas e de contato com aditivos.

Nem toda exposição implica risco relevante. O que importa é a combinação entre dose, tempo e características da partícula ou do aditivo, além das particularidades de cada grupo populacional. Crianças pequenas, por exemplo, têm hábitos que aumentam o contato com poeira de superfícies e brinquedos. Idosos e pessoas com doenças respiratórias podem ser mais sensíveis a aerossóis com partículas muito pequenas. Mapear contextos de maior exposição ajuda a orientar medidas simples de redução de risco sem interromper usos essenciais, como aplicações médicas e conservação de alimentos.

O que a ciência já sabe sobre saúde pública

Pesquisas recentes têm focado em micro e nanoplásticos e nos aditivos incorporados às resinas para dar flexibilidade, resistência térmica, cor e outras propriedades. Estudos laboratoriais mostram que partículas muito pequenas podem atravessar barreiras biológicas em condições específicas, e que certos aditivos podem migrar para alimentos e bebidas se houver calor, tempo de contato elevado ou incompatibilidade entre material e tipo de conteúdo (por exemplo, substâncias gordurosas em recipientes não projetados para esse uso). Esses achados orientam normas técnicas e práticas de segurança, inclusive em embalagens de contato direto com alimentos e produtos farmacêuticos.

Ao mesmo tempo, há lacunas. A maior parte dos estudos mede a presença de partículas e substâncias, mas transformar presença em risco exige avaliar dose, frequência e perfil da população exposta. Em saúde pública, decisões equilibram evidências consolidadas, incertezas e o custo de alternativas. Por isso, as discussões internacionais buscam fortalecer métodos padronizados de amostragem e análise, para que indicadores sejam comparáveis entre países e ao longo do tempo. A partir daí, ficam mais claros os cenários de risco e as prioridades de intervenção.

Pontos de impasse: produção, aditivos e responsabilidade

Três frentes concentram divergências. A primeira é a gestão da produção de polímeros virgens. Alguns defendem metas globais vinculantes para reduzir a pressão sobre sistemas de coleta e triagem. Outros lembram que polímeros são insumos estratégicos para saúde, alimentação e energia, e que reduções devem considerar o perfil de consumo de cada país e a melhoria da eficiência na etapa de pós-consumo. A segunda frente está na transparência sobre aditivos e polímeros de alto volume, com propostas de listas positivas, restrições graduais e harmonização de rotulagem para facilitar fiscalização e reciclagem.

A terceira frente trata da responsabilidade ao longo da cadeia. Modelos de logística reversa e responsabilidade estendida do produtor são discutidos para garantir que quem coloca um produto no mercado custeie, direta ou indiretamente, a coleta, a triagem e o tratamento adequado. O desenho desses mecanismos inclui metas por categoria (por exemplo, embalagens, têxteis e produtos de uso durável), regras de ecodesign e incentivos à reutilização quando tecnicamente viável. Sem consenso sobre esses pilares, o texto do tratado avança devagar, pois cada item tem efeitos práticos na fabricação, no comércio e na fiscalização.

Mecanismos possíveis no tratado: o que pode entrar no texto final

Negociações desse tipo costumam combinar metas comuns com execução nacional. Entre as opções discutidas estão padrões mínimos de desempenho para embalagens em contato com alimentos, metas de redução de itens de uso único em setores específicos e requisitos de rastreabilidade para resinas e aditivos de maior interesse sanitário. Poderá haver também um repositório internacional com fichas técnicas e rotulagem harmonizada, facilitando o trabalho de fiscais, pesquisadores e empresas que precisam comprovar conformidade em diferentes mercados.

Outro componente esperado é um mecanismo de implementação: apoio financeiro, transferência de tecnologia e criação de centros regionais para capacitação em análise laboratorial, gestão de dados e melhoria de infraestrutura. Com isso, países com menor capacidade técnica poderiam cumprir metas de forma progressiva. O texto também pode detalhar como revisar as metas a cada ciclo (por exemplo, a cada cinco anos), conforme novas evidências e soluções de engenharia se tornem disponíveis.

Brasil: onde estão os desafios e as oportunidades imediatas

O país tem experiência acumulada em logística reversa em setores como embalagens, eletroeletrônicos e lubrificantes. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu instrumentos como planos municipais e acordos setoriais. A realidade, porém, é heterogênea: capitais avançaram em coleta seletiva e triagem, enquanto pequenos municípios ainda dependem de aterros regionais e têm baixa separação na fonte. Um tratado internacional tende a pressionar por metas mais claras de desempenho e por integração de sistemas de informação, o que exige padronizar métricas e dar previsibilidade a contratos públicos.

Há espaço para ganhos rápidos. Mapear fluxos de materiais por setor, qualificar dados de compras públicas e incorporar critérios de desempenho em licitações para embalagens e serviços de limpeza urbana podem reduzir custos de destinação e aumentar a qualidade dos materiais recuperados. A inclusão produtiva de organizações de coleta, com contratos de longo prazo e indicadores de produtividade e segurança do trabalho, melhora a eficiência do sistema e amplia a rastreabilidade de materiais valiosos como PET, PEAD e PP.

Cidades: passo a passo para reduzir pressão sobre a rede de saúde e o serviço de limpeza urbana

Gestores municipais lidam com orçamentos apertados e demandas crescentes. A seguir, um roteiro prático com medidas de baixo e médio custo que ajudam a reduzir a dispersão de resíduos e, ao mesmo tempo, elevam a segurança do trabalhador e a limpeza de vias e corpos d’água. O objetivo é cortar desperdícios operacionais, melhorar a qualidade do ar interior em instalações de triagem e reduzir a exposição ocupacional a poeira e partículas finas.

Antes do passo a passo, um cuidado: as ações precisam de metas simples, indicadores claros e rotinas de verificação. Adotar soluções pontuais sem medir resultados apenas transfere problemas entre setores. Com contratos bem estruturados, é possível alinhar pagamento por desempenho, incentivar a separação na fonte e reduzir o custo de varrição e desobstrução de drenagem urbana.

- Mapeamento de pontos críticos: identificar áreas com maior incidência de resíduos em vias e canais, usando dados de varrição, drenagem e saúde (ocorrências de alagamento e vetores).

- Coleta seletiva por rotas: adaptar frequência e horários ao perfil dos bairros, com metas de contaminação abaixo de 10% e auditorias mensais por amostragem.

- Infraestrutura de triagem: exaustão adequada, umidificação controlada para reduzir poeira e EPIs completos (respiradores PFF2 em operações de corte e moagem).

- Compras públicas: exigir rotulagem clara de materiais, instruções de uso e descarte e, quando aplicável, conteúdo reciclado certificado.

- Contratos com metas: pagar por tonelada efetivamente triada e por redução de contaminação, evitando incentivos a volumes sem qualidade.

- Comunicação de risco: orientar a população sobre horários de coleta, formas de acondicionamento e descarte de itens perfurocortantes e utensílios de uso doméstico.

Empresas: como se preparar para regras mais exigentes e inspeções detalhadas

Para fabricantes e proprietários de marcas, o melhor caminho é antecipar exigências prováveis do tratado e de normas locais. Um plano robusto começa por um inventário de polímeros e aditivos por família de produtos, com dados de fornecedores e certificados de conformidade. Em seguida, vale priorizar itens em contato com alimentos, produtos infantis, itens de uso prolongado na pele e aplicações que operam em alta temperatura. Ensaios de migração, testes de resistência mecânica e avaliação de compatibilidade entre conteúdo e embalagem devem ser periódicos e comparáveis entre lotes.

Outra frente é o desenho para reutilização quando fizer sentido técnico. Embalagens retornáveis exigem materiais com desempenho consistente em múltiplos ciclos, com atenção à limpeza e à integridade de tampas e vedações. Nos casos em que a reutilização não é viável, a prioridade é facilitar a reciclagem mecânica: reduzir mistura de polímeros numa mesma peça, evitar pigmentos e aditivos que prejudiquem a triagem e adotar rótulos e colas removíveis por processos industriais comuns. Por fim, integrar rastreabilidade por lote e por matéria-prima encurta investigações em eventuais não conformidades e agiliza respostas a autoridades sanitárias.

- Checklist de conformidade: ficha de cada item com polímero principal (PEAD, PP, PET, PVC, PS etc.), aditivos críticos, testes realizados e resultados.

- Métricas internas: taxa de não conformidade por milhão de unidades, tempo médio de resposta a auditorias e porcentual de embalagens monomaterial.

- Planos de contingência: alternativas de fornecedores e materiais já homologados para evitar paralisações ao surgir uma restrição regulatória.

No lar: cuidados práticos para reduzir exposição sem abrir mão de conveniência e segurança

Utensílios plásticos são úteis, leves e resistentes. A orientação é usá-los conforme o projeto do fabricante. Aquecer alimentos gordurosos em recipientes que não foram projetados para alta temperatura aumenta a chance de migração de aditivos. Prefira recipientes identificados como próprios para aquecimento e observe limites de tempo e potência. Evite abrasivos que riscam as superfícies, pois ranhuras retêm resíduos e podem liberar partículas. Para armazenar alimentos quentes, aguarde alguns minutos antes de fechar recipientes hermeticamente, reduzindo condensação e desgaste de vedações.

Na limpeza da casa, poeira é um vetor relevante de partículas finas. Aspiradores com filtro HEPA retêm melhor aerossóis e fibras. Têxteis sintéticos liberam microfibras durante a lavagem; usar ciclos delicados e secagem em baixa rotação ajuda a diminuir o desprendimento. Em torneiras e bebedouros, filtros certificados ajudam a reduzir partículas em geral; a escolha deve considerar vazão, custo por litro e manutenção. Não queime lixo doméstico e nunca aqueça recipientes acima das temperaturas recomendadas. Em caso de odor incomum após aquecimento, descarte o item de forma adequada e substitua-o.

- Leia rótulos: verifique indicação de uso em micro-ondas, freezer e lava-louças.

- Organize por função: separe recipientes para alimentos ácidos e gordurosos e use tampas compatíveis.

- Renove utensílios danificados: risco profundo, deformação e opacidade são sinais de desgaste.

- Higienização: evite esponjas muito abrasivas e prefira água morna com detergente neutro.

Medição e vigilância: como quantificar partículas e aditivos com rigor técnico

Laboratórios e universidades têm ampliado o arsenal de métodos para medir micro e nanoplásticos e aditivos. A base é padronizar amostragem, evitar contaminação cruzada e adotar protocolos de controle de qualidade. Em água, recomenda-se fracionar amostras por tamanhos de partícula, com filtros e membranas adequados. Em alimentos, métodos de digestão controlada permitem separar matriz orgânica de partículas, que depois são analisadas por técnicas como FTIR e Raman. Já aditivos podem ser identificados por cromatografia acoplada a espectrometria de massas, com curvas de calibração e padrões internos.

Para assegurar comparabilidade, é útil registrar limite de detecção, incerteza de medição e taxa de recuperação por matriz. Em ambientes ocupacionais, bombas de amostragem pessoal e medidores de partículas em tempo real ajudam a estimar exposição por tarefa, o que orienta melhorias de ventilação e uso de proteção respiratória. Relatórios claros, com metadados completos, facilitam a tomada de decisão por órgãos de vigilância e por empresas responsáveis por produtos e embalagens.

- Boas práticas de laboratório: jalecos de algodão para reduzir fibras sintéticas na sala de análise e brancos de campo e de laboratório em todas as campanhas.

- Qualificação de equipamentos: verificação periódica de lasers em espectroscopia e calibração de bombas de amostragem.

- Transparência de dados: publicar protocolos, limites e incertezas junto com resultados para permitir reprodutibilidade.

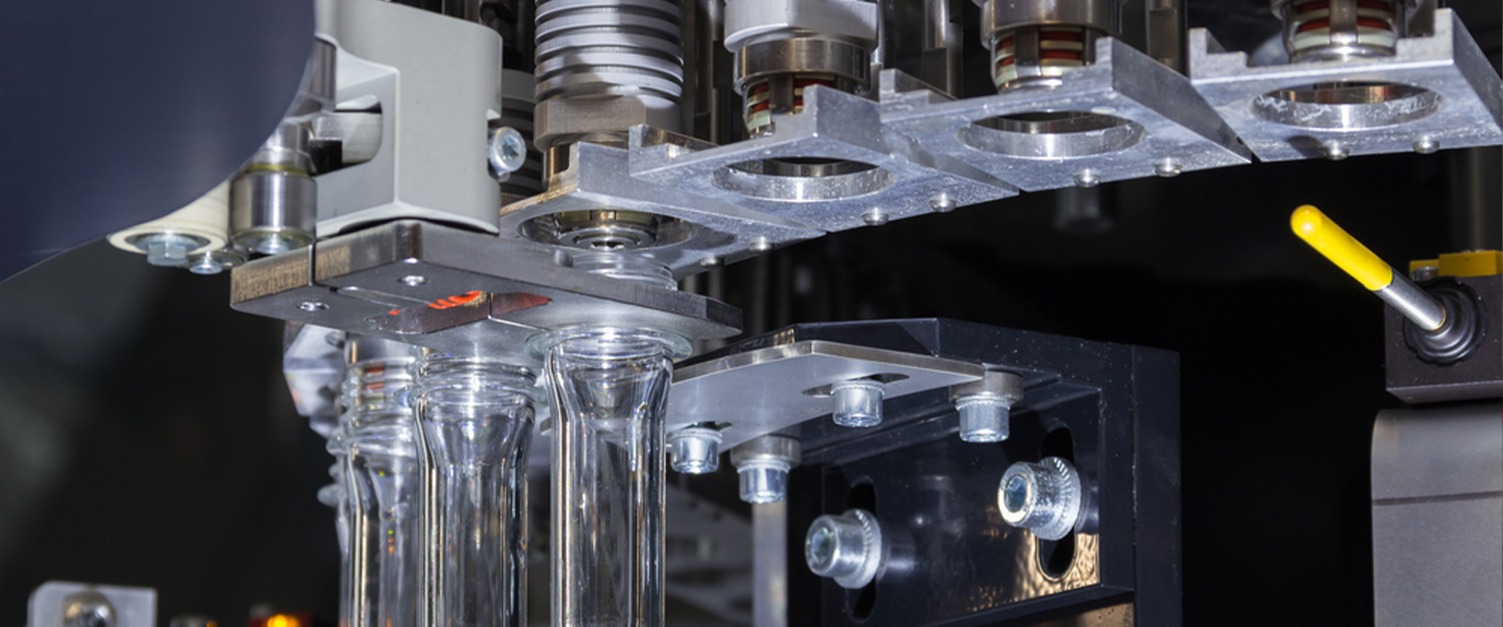

Tecnologias de reaproveitamento e rotas industriais em avaliação

Há duas grandes famílias de soluções para o pós-consumo. A reciclagem mecânica, consolidada para fluxos como PET e PEAD, depende de triagem eficiente, baixa contaminação e desenho de embalagens compatível (rótulos removíveis, cores claras e tampas do mesmo polímero). Quando bem executada, entrega materiais com propriedades adequadas para múltiplas aplicações. Já as rotas moleculares, como despolimerização de PET e processos termoquímicos para poliolefinas, buscam regenerar matérias-primas a partir de resíduos difíceis, ainda com desafios de custo, pureza e escala. A escolha entre rotas exige análise de ciclo de vida e avaliação econômica por categoria de produto, sem soluções únicas para todos os casos.

Empresas avaliam também sistemas de reutilização em setores específicos. Quando o fluxo logístico permite retorno previsível e lavagem padronizada, embalagens retornáveis reduzem a necessidade de matéria-prima virgem e oferecem rastreabilidade por código gravado a laser ou RFID. O sucesso, porém, depende de desenho robusto da embalagem e de padrões operacionais que assegurem higiene, segurança e custo competitivo ao longo de múltiplos ciclos.

Transparência química: por que aditivos são o centro do debate sanitário

Aditivos definem desempenho de peças e embalagens. Estabilizantes evitam degradação térmica, plastificantes conferem flexibilidade e retardantes de chama aumentam a segurança em aplicações elétricas. O desafio é harmonizar listas de uso permitido e limites de migração em diferentes países, de modo que o mesmo produto tenha regras equivalentes nos principais mercados. Um tratado pode criar um cadastro internacional de aditivos com informações de uso por categoria e limites alinhados entre autoridades, facilitando a proteção à saúde e a previsibilidade regulatória para a indústria.

Transparência não significa divulgar segredos industriais. Modelos de confidencialidade permitem informar autoridades sanitárias e pesquisadores com níveis de acesso distintos. O essencial é garantir que quem precisa fiscalizar tenha os dados técnicos para agir rapidamente em caso de não conformidade, com rastreio por lote e plano de comunicação ao consumidor quando necessário.

Comércio internacional: o que pode mudar em rotulagem, comprovação e padrões de desempenho

Regras convergentes reduzem custos de transação. Empresas que exportam embalagens, componentes e bens de consumo poderão ter de cumprir requisitos únicos de rotulagem e de comprovação de conformidade. Isso inclui declarar polímero principal, presença de aditivos de interesse e instruções de fim de uso. Alfândegas podem passar a exigir certificados eletrônicos com QR code que remeta a uma base centralizada com laudos e informações técnicas, agilizando inspeções e diminuindo retenções indevidas em portos e aeroportos.

Para governos, a convergência facilita acordos de reconhecimento mútuo entre laboratórios e organismos de certificação, evitando retrabalho. Ao mesmo tempo, cria-se um piso comum de segurança e desempenho que dá clareza às marcas e aos consumidores. Em paralelo, países podem negociar períodos de transição e apoio técnico para pequenos produtores ajustarem rotulagem e processos sem rupturas.

Perguntas-chave para acompanhar nas próximas rodadas de negociação

O avanço do texto dependerá de respostas claras a pontos técnicos que impactam diretamente saúde pública, indústria e serviços urbanos. A seguir, questões que tendem a orientar o cronograma e a ambição do acordo. Elas ajudam empresas, cidades e organizações a planejar investimentos e ajustar procedimentos internos de conformidade e fiscalização.

Os tópicos listados abaixo reúnem dúvidas operacionais que, uma vez definidas, destravam metas e facilitam auditorias. Acompanhar esses desdobramentos permite que atores econômicos se antecipem a novas exigências e minimizem custos de adaptação, preservando cadeias essenciais como saúde, alimentação e transporte.

- Haverá metas globais para aditivos específicos, com limites de migração harmonizados?

- Como serão definidos prazos de transição para setores críticos, como hospitalar e farmacêutico?

- Quais requisitos mínimos de rotulagem serão adotados para garantir rastreabilidade em toda a cadeia?

- Qual será a arquitetura de financiamento para modernizar triagem, coleta e análise laboratorial?

- Haverá listas positivas por categoria de produto ou listas de restrição por aditivo e concentração?

- Como o tratado tratará divergências regionais e pedidos de exceção temporária?

- De que forma atividades informais de coleta e triagem serão integradas a contratos com metas de desempenho e segurança do trabalho?

Custo e viabilidade: números que orientam decisões públicas e privadas

Orçamentos municipais e investimentos industriais dependem de contas realistas. Em limpeza urbana, o custo de remover resíduos em drenagem e canais costuma ser mais alto que aprimorar a coleta e a triagem na origem. Ao mesmo tempo, contratos de desempenho tendem a reduzir despesas com varrição e aumentar a qualidade do material recuperado, o que melhora a receita em vendas de PET, PEAD e PP. Para empresas, substituir um aditivo por outro envolve testes, homologação de fornecedores e eventual ajuste de moldes e processos, o que exige cronogramas factíveis e previsibilidade regulatória.

Ferramentas de análise de custo-benefício ajudam a priorizar ações. Uma prefeitura pode comparar, por exemplo, a compra de novos equipamentos de triagem com a expansão de rotas de coleta seletiva por bairro, medindo impacto em toneladas recuperadas, redução de contaminação e diminuição de ocorrências de alagamentos por obstrução de bocas de lobo. Na indústria, simulações de alteração de resinas e aditivos permitem prever efeitos em propriedades mecânicas, peso, tempo de ciclo e custo por unidade, evitando surpresas na hora de escalar a produção.

Papel da vigilância sanitária e da academia na construção de consenso

Órgãos de vigilância sanitária são peça central na implementação de qualquer acordo. São eles que definem normas técnicas, avaliam dossiês e inspecionam fábricas, portos e pontos de venda. Para dar conta do volume de produtos e da velocidade de inovação nas resinas e aditivos, precisam de laboratórios equipados, equipes com formação específica e protocolos claros de priorização de riscos. Parcerias com universidades e institutos trazem capilaridade para pesquisas aplicadas, padronização de métodos e formação de pessoal.

A academia, por sua vez, contribui com estudos de exposição em condições reais, avaliação de alternativas de materiais, testes de migração e desenvolvimento de métodos rápidos de triagem. Quanto mais comparáveis forem os dados entre cidades e países, mais fácil será ajustar metas, revisar listas de aditivos e calibrar requisitos de rotulagem. A transparência metodológica é o elo que permite transformar resultados de laboratório em políticas públicas exequíveis.

Como comunicar riscos de forma clara e útil à população

Comunicação em saúde pública funciona melhor quando é específica. Orientações genéricas tendem a gerar confusão. Ao falar de utensílios e embalagens, o recado deve ser direto: como usar, como aquecer, como lavar, quando descartar e como separar para coleta. Linguagem simples, sem jargões, facilita a adoção das recomendações. Informações visuais nas embalagens ajudam quem tem pouco tempo para ler rótulos extensos e evitam interpretações equivocadas sobre riscos e benefícios.

Outra boa prática é separar o que é comprovado do que está em estudo. Isso reduz ansiedade e evita decisões precipitadas. Quando há incerteza científica, vale explicar por que ainda não há consenso e qual é o plano de atualização das orientações. Essa transparência aumenta a adesão às recomendações e cria um ambiente de confiança entre autoridades, indústria e consumidores.

O que esperar para o curto prazo e como se organizar desde já

Mesmo com divergências, há trilhas de ação que não dependem do texto final do tratado. Governos podem fortalecer regras de rotulagem e ensaios de migração para itens em contato com alimentos, qualificar contratos de coleta e triagem e incorporar metas de desempenho em compras públicas. Empresas podem acelerar inventários químicos, revisar materiais em produtos sensíveis e desenhar embalagens compatíveis com rotas de reaproveitamento já existentes, reduzindo custos de adequação no futuro.

Para a população, pequenas mudanças de rotina fazem diferença: respeitar o modo de uso indicado pelo fabricante, descartar corretamente itens danificados, organizar a separação em casa e evitar aquecimentos acima do recomendado. Em paralelo, universidades e laboratórios podem ampliar a oferta de métodos padronizados e treinamentos, elevando a qualidade de dados que embasam decisões públicas e privadas. O caminho será gradual, com revisões periódicas conforme novas evidências aparecem. A convergência entre metas claras, regras exequíveis e informação transparente tende a reduzir incertezas e dar segurança a todos os envolvidos.